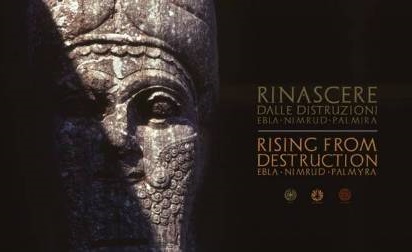

AL COLOSSEO L’ARTE RINASCE DALLE DISTRUZIONI

ROMA\ aise\ - Il Toro di Nimrud con la testa dalle fattezze umane non esiste più. Polverizzato. Del soffitto del Tempio di Bel a Palmira restano frammenti. La sala dell’archivio di Stato del Palazzo di Ebla, che custodiva 17.000 tavolette cuneiformi, versa in grave stato di abbandono. Con un eccezionale lavoro di ricostruzione in scala 1:1 realizzato in Italia, i tre monumenti rivivono al Colosseo nella mostra "Rinascere dalle distruzioni. Ebla, Nimrud, Palmira", inaugurata il 6 ottobre dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Sino all’11 dicembre 2016, questi tre importantissimi manufatti, distrutti, danneggiati o sviliti dalle guerre e dalla furia iconoclasta nel vicino Oriente, si ergono nuovamente davanti ai milioni di visitatori del Colosseo. Lo scopo è sensibilizzare il pubblico internazionale alla conoscenza, alla cultura e alla salvaguardia di luoghi e monumenti, patrimonio dell’umanità. Un modo anche per favorire il dibattito sulla ricostruzione di quanto viene distrutto e sul restauro di quanto resta.

L’esposizione, che ha il Patrocinio dell’Unesco, è ideata e curata da Francesco Rutelli e Paolo Matthiae con l’impegno dell’Associazione Incontro di Civiltà e il fondamentale sostegno della Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo, promossa e realizzata dalla Soprintendenza Speciale per Il Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma, con Electa.

Il significato della mostra, che va oltre la sfera culturale, è sottolineato dalla visita in anteprima del presidente Mattarella, alla presenza dei ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni, e dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini.

La rinascita di questi monumenti, clamorose testimonianze delle antiche civiltà del Medio Oriente e del loro profondo rapporto culturale con il Mediterraneo, è stata possibile grazie al lavoro altamente qualificato e specializzato svolto da tre aziende italiane, con il ricorso a tecnologie innovative. Tutta la lavorazione è stata eseguita sotto la guida di un comitato scientifico di archeologi e storici dell’arte. A tale proposito un eccezionale prestito suggella la riflessione che la mostra propone. Sono due altorilievi provenienti da Palmira, violentemente danneggiati dalla furia iconoclasta. I ritratti panneggiati di un uomo e una donna, scolpiti nella pietra, riportano profonde ferite. Dopo la mostra saranno presi in consegna dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per essere restaurati e riconsegnati poi al Museo Nazionale di Damasco.

La mostra si completa con un affascinante video installazione firmata da Studio Azzurro, che contribuisce a immergere lo spettatore nelle atmosfere assolate dei Paesi dei tre monumenti ricostruiti: Siria e Iraq. Gli occhi delle persone incontrate e riprese in quelle terre, da custodi di una memoria condivisa, sono adesso divenuti gli attoniti testimoni della sua distruzione.

PERCORSO DELLA MOSTRA

La mostra propone la ricostruzione 1:1 di tre importanti monumenti distrutti nel corso dei tragici eventi che da oltre 5 anni stanno insanguinando il Vicino Oriente – il toro androcefalo dal Palazzo Nord-Ovest di Nimrud (Iraq), la Sala d’Archivio di Ebla (Siria) e il soffitto della cella del Tempio di Bel a Palmira (Siria). Il Palazzo Nord-Ovest può essere considerato la Versailles del mondo assiro, il luogo dove venne inventato il rilievo storico, con la rappresentazione delle imprese militari del sovrano su grandi lastre di alabastro: a guardia della Sala del Trono il possente toro a testa umana doveva intimorire nemici umani e divini. La città di Ebla, scoperta da una missione italiana, diretta da P. Matthiae, ha rivelato come la Siria conoscesse la complessa scrittura cuneiforme sin dal 2300 a.C. L’affascinante città carovaniera di Palmira, all’interno di un’oasi verdeggiante, è un simbolo di incontro di culture e la sua arte squisita rivela la capacità delle botteghe artigiane locali di elaborare in modo originale modelli di arte romana e greca. Per ottenere le copie estremamente fedeli che vengono presentate del toro di Nimrud e del soffitto del Tempio di Bel si è ricorso alla tecnica della stampa in 3D, preceduta da un accurato studio di disegni e fotografie dei monumenti distrutti e seguita dalla copertura dei modelli ottenuti con sostanze plastiche mescolate con polvere di pietra, il più possibile simile a quella originaria dei monumenti, mentre la Sala di Archivio di Ebla è stata riprodotta creando un modello in polistirolo, poi usato per la creazione della copia in vetroresina, più adatta a riprodurre la muratura in crudo.

Nimrud La prima capitale dell’impero assiro

Fondata nel XIII secolo a.C. dal sovrano assiro Salmanassar I (1273-1244 a.C.), Nimrud, l’antica Kalkhu delle fonti cuneiformi, fu eletta a capitale dell’impero dal sovrano Assurnasirpal II (883-859 a.C.), il quale restaurò e riabilitò l’antico insediamento che, come egli stesso ricorda nelle proprie iscrizioni, era oramai abbandonato ed i suoi edifici ridotti in rovina. Nimrud sorge a circa 35 km a sud di Ninive e dell’odierna città di Mossul. Le mura perimetrali, lunghe circa 7,5 km, delimitano un quadrilatero di circa 360 ettari di superficie e comprendono la cittadella principale nell’angolo sud-occidentale (su cui sorgono il Palazzo Nord-Ovest di Assurnasirpal II, altri principali edifici palatini e i maggiori templi) e le colline di Tulul al Azar nell’angolo sud-orientale dove Salmanassar III (858-824 a.C.), figlio di Assurnasirpal II, farà costruire il proprio palazzo-arsenale. Nimrud rimase la capitale dell’impero assiro fino a quando il sovrano Sargon II (721-705 a.C.) non decise di spostarne la sede nella città di nuova fondazione di Dur Sharrukin (la “Fortezza di Sargon”), l’odierna Khorsabad, a circa 20 km a nord-est di Mossul. Sottoposta ad assedio dalla coalizione degli eserciti di Babilonesi e Medi, Nimrud venne definitamente conquistata nel 614 a.C. Scoperta nel 1820 da Claudius James Rich (1787-1821), fu poi scavata dal britannico Austen Henry Layard (1817-1895) negli anni tra il 1845 e 1847 e successivamente tra il 1849 e 1851. I rilievi palatini della residenza di Assurnasirpal II sono oggi principalmente esposti al Museo britannico di Londra. Una missione archeologica irachena, guidata da Muzahim Mahmud Hussein, ha riportato alla luce gli ipogei regali delle regine assire con uno straordinario e ricchissimo corredo di gioielli e manufatti in oro.

Il toro a testa umana, Il colosso a protezione del palazzo del re

Il toro androcefalo alato è una divinità mesopotamica composita, con il corpo di toro (talvolta può anche essere di leone) e la testa umana: nella società mesopotamica, ed assira in particolare, aveva la funzione di spirito protettivo ed era infatti posto in prossimità degli ingressi principali delle città e degli edifici palatini. Il toro androcefalo di Nimrud decorava originariamente la parete della facciata esterna della sala del trono del Palazzo Nord-Ovest di Assurnasirpal II, presso il portale laterale della sala di ricevimento. Questi colossi monumentali – che potevano raggiungere, come l’esemplare di Nimrud, un’altezza di circa 5 m – dovevano incutere timorwe ed avevano precisamente il compito di allontanare forze malvagie e nemiche impedendone l’accesso alla città ed alla residenza del sovrano: l’espressività dello sguardo, rivolto proprio verso il basso a scrutare chiunque entrasse nel palazzo, doveva suscitare un forte impatto emotivo, tra lo stupore e la reverenza, sui visitatori; la monumentalità e ripetitività di questi esseri lungo la facciata della grande corte esterna doveva creare una suggestiva scenografia dove il gioco di luce ed ombra indubbiamente ne enfatizzava la potenza. Un’iscrizione cuneiforme, corrispondente alla prima parte del componimento noto come il testo del trono, era inoltre incisa tra le zampe del toro e celebrava la titolatura del sovrano Assurnasirpal II, le sue qualità di saggezza e valore e le sue eroiche spedizioni militari di conquista: conservata solo parzialmente, i segni cuneiformi non sono stati riprodotti nella ricostruzione qui presentata. Il toro androcefalo di Nimrud è andato distrutto nella primavera del 2015 quando il sedicente Stato Islamico ha abbattuto, con cariche di esplosivo, il settore della corte e della sala del tronodel palazzo di Assurnasirpal II.

Ebla La grande capitale della Siria del nord

Ebla, un grande sito di circa 56 ettari nella Siria settentrionale interna, è stata capitale di un importante regno che si è sviluppato tra il 2500 e il 2300 a.C., quando la città fu distrutta una prima volta da Sargon di Akkad. Ricostruita poco dopo, ebbe un secondo periodo di fioritura, documentato soprattutto da testi rinvenuti in Mesopotamia, durato fino a circa il 2000 a.C., quando Ebla venne nuovamente distrutta, probabilmente da Amorrei, che poi si insediarono nel centro distrutto, ricostruendolo e riportandolo a nuovo splendore. Per parte di questa ultima fase, tra circa il 1770 e il 1600 a.C., Ebla fu vassalla di Aleppo, capitale che dominava tutta la Siria settentrionale, ma certamente i suoi monumenti rivaleggiavano in imponenza e ricchezza con quelli di Aleppo. L’ultima e definitiva, distruzione, del 1600 a.C., è da attribuire a una coalizione guidata dal re hittita Mursili I. Ridotta a un campo di rovine, Ebla fu occupata da irrilevanti villaggi agricoli nel I millennio a.C., da un piccolo insediamento monastico all’inizio dell’era corrente e poi da un accampamento militare crociato, durante la Prima Crociata. La scoperta della prima Ebla (2400-2300 a.C.) è quella che ha maggiormente rivoluzionato le nostre conoscenze della storia del Vicino Oriente antico, con la messa in luce del grande Palazzo Reale, con i suoi ricchi arredi e i numerosi documenti scritti, del maestoso Tempio della Roccia e del Tempio Rosso, dedicati al capo del pantheon Kura, e di un edificio dedito a produzioni artigianali di lusso e alla preparazione di alimenti; queste scoperte consentono di ricostruire in dettaglio una fase precedentemente ignota della storia della Siria pre-classica e le strutture economiche e sociali di una grande capitale della seconda metà del III millennio a.C. Il sito è stato scavato dal 1964 da una missione italiana condotta da Paolo Matthiae.

Il Grande Archivio di Ebla

Una nuova cultura, una nuova lingua, una nuova storia La scoperta della città di Ebla di quello che chiamiamo periodo protosiriano maturo (ca. 2400-2300 a.C.) è stata per molti aspetti rivoluzionaria e, certamente, la scoperta dei nuclei di archivio dell’amministrazione centrale è l’aspetto più rilevante di questa scoperta. Tre sono i principali nuclei di archivio portati alla luce: il Grande Archivio (del quale si propone qui la ricostruzione), il Piccolo Archivio (con documenti relativi alla distribuzione delle razioni alimentari al personale di palazzo) e l’Archivio Trapezoidale, con il numero minore di documenti. Il Grande Archivio conteneva circa 17.000 numeri di inventario tra tavolette ancora intere, grandi frammenti e frammenti minori. Le tavolette, scritte nel cuneiforme inventato nel Sumer, conservano, in primo luogo, la rendicontazione economica e amministrativa dello stato di Ebla, ma anche testi relativi alle relazioni internazionali della città, testi rituali della regalità e testi scolastici. Possiamo ricordare alcuni tra i documenti più rilevanti: il Trattato Internazionale tra Ebla e la città di Abarsal sull’Eufrate, che è il primo trattato internazionale della storia; i testi del Rituale della Regalità, un rituale di rinnovamento, cui partecipavano il re e la regina e che aveva alcuni punti di contatto con la Festa Sed dei Faraoni egiziani; i testi scolastici, elenchi di termini organizzati per categorie, che sono tra i più antichi, insieme a quelli akkadici, ad aver “tradotto” i termini sumerici nella lingua locale di Ebla, che era un dialetto semitico, affine all’Arabo e all’Ebraico moderni. Il Grande Archivio è ora distrutto soprattutto per mancanza di manutenzione della sua struttura in crudo.

Palmira La grande città carovaniera nel deserto siriano

In una ricca oasi, creata da numerose sorgenti emergenti dalle basse montagne che la circondano, l’occupazione umana si sviluppò dai tempi più antichi e la città, il cui nome antico era Tadmor, è citata nei testi di Mari in Siria e di Kültepe in Anatolia dell’inizio del II millennio a.C. e nei testi assiri del I millennio a.C. Ma la vera fortuna di Palmira è legata alla creazione della provincia romana della Siria, in particolare sotto Augusto e Tiberio, per poi essere pienamente integrata nell’impero romano all’epoca di Nerone. Palmira divenne una delle principali città carovaniere dell’epoca; controllata da tribù arabe, era di fatto lo snodo dei commerci tra il Mediterraneo e l’Oriente, con merci che provenivano dall’India e perfino dalla Cina. La ricchezza raggiunta dalla città ben si riflette nell’elegante architettura delle ampie vie colonnate, dei monumenti pubblici - templi, agorà e il bellissimo teatro - e delle case private. Il periodo di massima fioritura fu raggiunto nel II sec. d.C., all’epoca dell’imperatore Adriano, quando Palmira produsse una quantità di opere d’arte di altissimo livello, sviluppando uno stile proprio, evidente soprattutto nella statuaria, che adornava i monumenti pubblici e le vie colonnate e le caratteristiche tombe di famiglia. Nella seconda metà del III sec. d.C., mentre il controllo centrale dell’impero romano si indeboliva, Palmira, sotto il re Settimio Odenato, tentò di recuperare la sua indipendenza; alla morte di Odenato, il potere venne preso dalla regina Zenobia, essendo il figlio Vaballath in minore età. Essa riuscì a spingersi nelle sue campagne militari fino all’Egitto. Sconfitta dall’imperatore Aureliano nel 272, Zenobia venne portata in catene ed esibita nel trionfo dell’imperatore nel 274. Ma Palmira fu abitata ed ebbe un ruolo, seppure minore, fino al XII sec. d.C. e fu definitivamente abbandonata solo nell’epoca ottomana.

Il tempio di Bel Un tempio orientale in abiti greci

Il monumentale tempio dedicato a Bel, divinità principale di Palmira, era inserito in un assai esteso recinto approssimativamente quadrato di circa 200 m di lato, fu dedicato nel sesto giorno del mese di Nisan (= aprile) del 32 d.C. con un probabile riferimento ai culti di Babilonia in ricordo della vittoria del dio Marduk sul caos impersonato da Tiamat. Trasformato in chiesa e poi successivamente in moschea probabilmente già dall’VIII sec. d.C., ospitò il villaggio moderno di Tadmor fino al 1929. Nell’imponente edificio - 39,45 x 13,86 m - spiccano le due celle sopraelevate, l’adyton sud e l’adyton nord, entrambe con soffitto monolitico scolpito: mentre la cella sud aveva una decorazione a motivi floreali e geometrici attorno a un rosone centrale, la cella nord (della quale si propone qui la ricostruzione) presentava un impianto più complesso. Nel cerchio centrale del monolito, infatti, è raffigurato il dio Bel, signore dei cieli e governatore del moto degli astri, circondato da una fascia con busti che rappresentano le personificazioni dei sei pianeti allora riconosciuti (Saturno, Giove, Marte, Venere, Mercurio e Luna) e, infine, da una fascia con i dodici simboli zodiacali. Il Tempio di Bel rappresenta perfettamente la raffinatezza delle botteghe palmirene, ma anche la loro capacità di accogliere e rielaborare elementi provenienti da culture diverse: all’opera del tempio lavorarono prevalentemente artigiani palmireni, ma erano anche presenti artigiani greci. Il soffitto monolitico dell’adyton nord è una splendida sintesi delle conoscenze cosmologiche dei Palmireni e, seppure già molto rovinato nel tempo, delle loro capacità artistiche. Il Tempio di Bel, e di conseguenza anche i due soffitti monolitici delle celle, sono stati distrutti con cariche di esplosivo poste all’interno della cella, dai militanti del sedicente Stato Islamico durante la loro occupazione del sito, nell’estate del 2015.

L’eccezionale avventura di due "feriti di guerra" di Palmira

Quando apparve chiaro che l’autoproclamato Stato Islamico stava per occupare la storica città di Palmira, nel maggio 2015, la Direzione Generale delle Antichità e dei Musei di Damasco ha organizzato una rischiosa operazione di salvataggio dei preziosi reperti conservati nel locale Museo Archeologico, sotto il coordinamento del Direttore Generale delle Antichità e dei Musei (DGAM), Prof. Maamoun Abdulkarim e dei suoi funzionari, con il coordinamento locale di Walid el-Asaad e del suo staff. Nonostante il fuoco dei militanti islamici, i funzionari di Damasco, alcuni dei quali anche feriti, riuscivano a uscire da Palmira, portando in salvo quasi tutte le statue e i busti del Museo, ad eccezione di alcuni busti che erano attaccati alle pareti, e della statuaria e dei sarcofagi di maggiori dimensioni. Dieci mesi dopo, nel marzo 2016, l’esercito siriano, supportato da contingenti russi, ha ripreso possesso della città e del sito archeologico. Nel frattempo, i templi di Bel e di Baal Shamim e l’Arco Trionfale erano stati fatti saltare e, come hanno scoperto i funzionari della DGAM entrando nel Museo, i reperti in esso conservati erano stati danneggiati, alcuni assai gravemente; immediatamente i funzionari della DGAM hanno messo in sicurezza tutti i materiali del Museo, rimuovendoli. In occasione della Mostra al Colosseo vengono accolti a Roma due di questi reperti danneggiati: un busto maschile e un busto femminile, i cui volti sono stati presi a martellate e che hanno subito altri danni minori. I due busti, che ben rappresentano la grande arte funeraria palmirena, rappresentano due membri dell’aristocrazia della città: l’uomo indossa la toga e un ampio mantello e tiene in mano un rotolo, mentre la donna indossa il tipico costume palmireno, con il velo che copre la testa, i capelli fermati da un’ampia fascia ricamata e decorata con gioielli, tre ricche collane e una spilla che ferma il mantello sulla spalla. Questi busti decoravano i loculi delle tombe familiari di Palmira, sia quelle ipogee che quelle a torre, che ospitavano tutti i membri della stessa famiglia.

Una proposta conclusiva

Le distruzioni e i saccheggi delle opere del patrimonio culturale in Siria e in Iraq, come in altri Paesi del Vicino Oriente e dell’Africa, ad opera dell’ISIS/DAESH sono una grande tragedia del nostro tempo. Questa ossessiva strategia di distruzione intende colpire - attraverso le opere, i monumenti, i siti storici - ad un tempo, le componenti delle identità dei Popoli e i valori universali dell’Umanità. Il dramma delle donne e degli uomini dei Paesi in crisi, che affrontano inenarrabili sofferenze, ha la priorità assoluta, ma “non si tratta di scegliere tra persone e cose da salvare: è un’unica battaglia” (Irina Bokova, Direttrice Generale dell’UNESCO). Le distruzioni del patrimonio culturale sono crimini contro l’Umanità. Le donne e gli uomini, gli anziani e i giovani di ogni comunità in qualsiasi luogo del pianeta vivono in uno scenario complesso i cui elementi sono la Natura, la Cultura, l’Umanità: a nessuno di questi elementi si può rinunciare. La ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate del patrimonio culturale in Siria e in Iraq non è un’opzione per i Paesi che aderiscono all’UNESCO, ma un dovere etico per restituire una piena Umanità ai Popoli di quei Paesi che tanto grandi meriti hanno nella costruzione della Civiltà. Le tecnologie contemporanee, sempre più sofisticate, consentono ricostruzioni delle opere e dei monumenti distrutti o danneggiati di impeccabile fedeltà alle situazioni di quelle opere e di quei monumenti al tempo delle distruzioni o dei danneggiamenti. I principi fondamentali cui ci si dovrà ispirare in tali ricostruzioni sono tre: il rispetto della sovranità degli Stati in cui opere e monumenti si trovano; il coordinamento, la supervisione e l’approvazione dell’UNESCO; la più ampia e intensa collaborazione internazionale. (aise)