Adolescenti ed effetti della rivoluzione comunicativa

ROMA\ aise\ - Nella comunicazione virtuale riescono a essere più sinceri che in quella reale il 45,7% di studenti e studentesse, solo il 28,3% riesce a non guardare in continuazione il cellulare quando è in compagnia per verificare la presenza di notifiche. Tra i dati che riguardano la sfera del benessere psicologico, l’autostima è bassa nel 34,2% dei casi, elevata nel 13,4% e sana nel 52,4%. Ad avere una scarsa considerazione delle proprie capacità sono soprattutto le studentesse (47,9% contro il 23,6% degli studenti). Sono alcuni risultati del progetto “Mutamenti interazionali e benessere” (MiB), avviato nel 2024 dal gruppo di ricerca MUSA – Mutamenti sociali, valutazione e metodi dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irpps). L’iniziativa coinvolge oltre 3000 studenti e studentesse di 25 scuole secondarie di secondo grado di Roma che, per cinque anni, saranno intervistati periodicamente faccia a faccia, affinché gli esperti possano studiare, monitorare e approfondire in modo sempre più preciso gli effetti dei mutamenti in corso nell’interazione umana in età adolescenziale.

Tra le principali tematiche affrontate dall’indagine, che per ora si riferisce a un campione di 3.068 adolescenti del primo anno delle scuole superiori, si annoverano: iperconnessione, comportamenti online e offline, antisociali e a rischio, stereotipi e disagi psicologici.

A Roma, ieri, presso l’Aula Marconi della Sede centrale del Cnr, sono stati presentati i primi dati.

“L’indagine è nata sulla scorta dei preoccupanti risultati dell’ultimo rapporto nazionale sullo Stato dell’adolescenza del CNR. Ma non solo. Diversi recenti studi di approfondimento cha abbiamo effettuato hanno dimostrato che il decadimento dell’autostima, la crescente incertezza dell’identità adolescenziale e l’innalzamento dei livelli di ansia, depressione ed emozioni negative è associata a iperconnessione da social media”, ha spiegato Antonio Tintori, ricercatore Cnr-Irpps e responsabile del Gruppo interdisciplinare MUSA. “La graduale trasposizione dell’interazione dal piano reale a quello virtuale sta inoltre amplificando due fenomeni decisamente rilevanti: le ideazioni suicidarie e il ritiro sociale”.

Iperconnessione, interazione virtuale e uso del web

Presenta un livello basso di esposizione ai social media l’11,9% del campione, medio il 66,6% e alto, che corrisponde alla categoria degli iperconnessi, il 20,7% (si tratta di adolescenti che trascorrono oltre 4 ore al giorno su tali piattaforme). Solo lo 0,8% dei quattordicenni non usa i social media.

Rispetto al sesso, sono più iperconnesse le ragazze (27,8% contro il 15,2% dei ragazzi), mentre il fenomeno è più accentuato tra chi frequenta gli istituti professionali e tecnici, tra gli adolescenti con cittadinanza straniera (29,2% contro il 19,7% degli italiani) e tra chi ha un basso status culturale familiare.

Studenti e studentesse ritengono che la comunicazione virtuale possa concretamente sostituire quella di persona nel 20,9% dei casi, mentre il 58,6% di loro si trova d’accordo (molto o abbastanza) circa il fatto di non gradire interruzioni quando si trova in rete o sta chattando (questo dato si riferisce al fenomeno del phubbing, ossia della tendenza a “snobbare” le interazioni in presenza quando si è online). Nella comunicazione virtuale riescono a essere più sinceri che in quella reale il 45,7% di studenti e studentesse. L’importanza attribuita al dialogo diretto, tuttavia, è ancora ampiamente diffusa tra i rispondenti, tant’è che solo il 17,8% lo ritiene utile esclusivamente a chi non usa i social media. Anche la tendenza a guardare in continuazione il cellulare quando si è in compagnia per verificare la presenza di notifiche di varia natura appare ormai diffusa, al punto che è ad essa estranea solo il 28,3% di questi giovani. Riesce a resistere alla tentazione di utilizzare i social media un giorno o più solo il 26,1% del campione (23,8% ragazze; 27,8% ragazzi). L’8,7% riesce a non cedere al richiamo di accedere allo schermo al massimo per qualche minuto (10,4% ragazze; 7,3% ragazzi), il 15,3% per un’ora e il 49,8% fino a mezza giornata.

Dopo tanto tempo trascorso sui social media si producono precise sensazioni: stanchezza (37,8%; 43,7% ragazze e 33,9% ragazzi) e senso di isolamento (14,2%), si è quindi soggetti a sbalzi d’umore (13,3%) e confusione (12,2%).

Stato del benessere psicologico

Lo stato del benessere degli adolescenti riguarda specifici aspetti psicologici che sono largamente il riflesso dei mutamenti nell’interazione sociale in corso. Presenta un livello alto di distress (stress negativo: ansia associata a depressione) il 17,8% di studenti e studentesse, medio il 14,5% e basso il 23%. Soltanto 4 rispondenti su 10 sono dunque esenti da questi disagi psicologici: maggiormente i ragazzi (57,9% contro il 27,8% delle ragazze) e chi ha uno status economico familiare alto (49,3% contro il 31% di chi lo ha basso).

L’autostima, che consiste nella valutazione di sé stessi che scaturisce dall’interazione con gli altri, è bassa nel 34,2% dei casi, elevata nel 13,4% e sana nel 52,4%. Ad avere una bassa autostima sono soprattutto le studentesse (47,9% contro il 23,6% degli studenti), i rispondenti con background migratorio (44,3% contro il 33,0% degli italiani) e quelli con uno status economico familiare basso (42,5% contro il 30,0% di chi lo ha alto).

L’aggressività è alta nel 28,4% dei casi (molto alta nel 13%), medio-alta nel 24,3%, media nel 26,9% e bassa nel 20,5%. Sono più aggressive le ragazze (almeno alta 34,2% contro il 23,7% dei ragazzi) e chi ha uno status culturale familiare basso (34,8% contro il 22,4% di chi lo ha alto).

L’alessitimia, che consiste in un deficit nelle abilità di elaborazione, consapevolezza e comunicazione delle emozioni (analfabetismo emotivo) è alta nel 16,5% dei casi, media nel 66,3% e bassa nel 17,2%. È maggiore tra le ragazze (25,5% contro il 9,7% dei ragazzi), i rispondenti con background migratorio (21,8% contro il 15,9% degli italiani) e chi ha uno status culturale familiare basso (20,7% contro il 12,8% di chi lo ha alto).

L’identità sociale, ovvero il modo in cui una persona sviluppa il senso di sé in relazione agli altri, alla società, ai gruppi a cui appartiene e ai ruoli assunti, è confusa nel 31,2% dei casi, media nel 45,8% e stabile, cioè, dotata di un chiaro senso si sé rispetto a relazioni, autonomia, appartenenza e realizzazione nel 23% dei casi. L’identità sociale è più confusa nelle ragazze (45,5% contro il 20,3% dei ragazzi) e tra i soggetti iperconnessi (44,7% contro il 22,9% di chi ha una bassa esposizione ai social media).

Isolamento sociale e ideazioni suicidarie

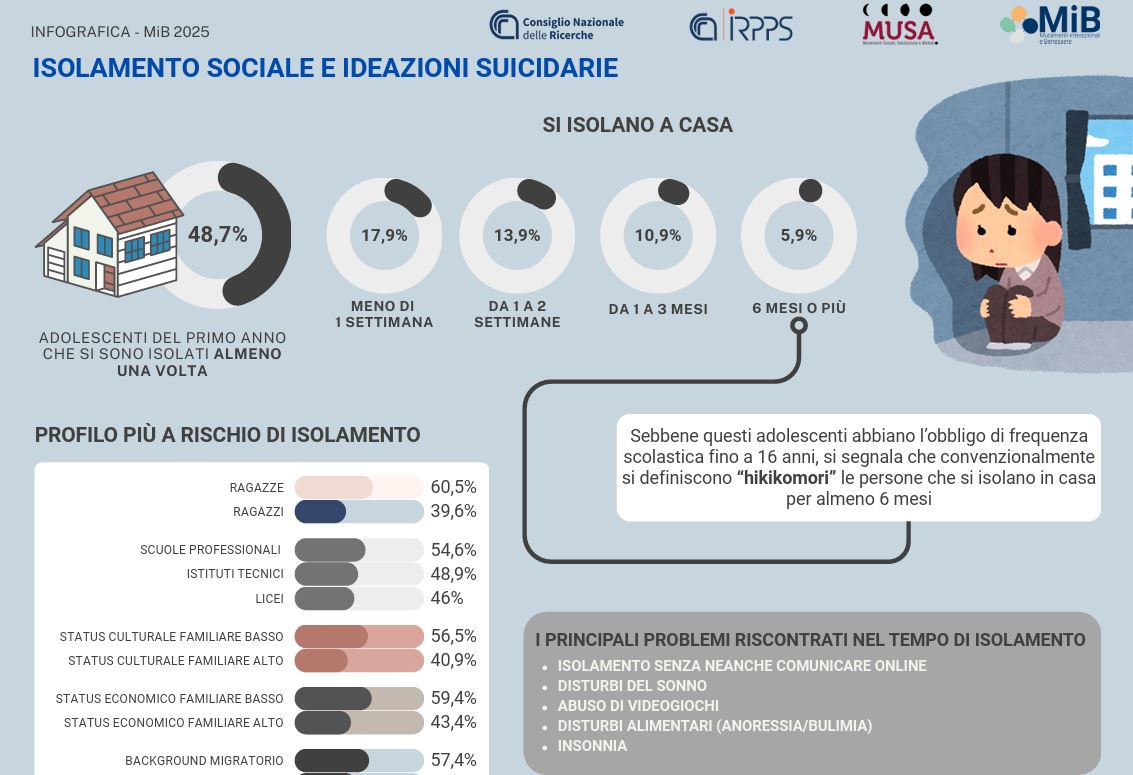

È capitato di isolarsi a casa al 48,7% di questi adolescenti del primo anno di scuola. Per meno di una settimana al 17,9%, da una a due settimane al 13,9%, da uno a tre mesi al 10,9%, mentre al 5,9% per sei mesi o più (sebbene questi adolescenti abbiano l’obbligo di frequenza scolastica fino a 16 anni, si segnala che convenzionalmente si definiscono “hikikomori” le persone che si isolano in casa per almeno 6 mesi). Si sono isolate prevalentemente le ragazze (60,5% contro il 39,6% dei ragazzi), chi frequenta scuole professionali (54,6% contro il 48,9% nei tecnici e il 46% nei licei), chi ha uno status culturale familiare basso (56,5% contro il 40,9% di chi lo ha alto), chi uno status economico familiare basso (59,4% contro il 43,4% di chi lo ha alto) e chi ha un background migratorio (57,4% contro il 47,7% degli italiani).

Il 45,4% degli adolescenti che hanno avuto queto problema si è già isolato oltre due volte (si tratta quindi circa di un quarto dei quattordicenni); due volte il 19,5% e una sola volta il 35,1%. Ci si isola principalmente perché ci si ritiene incompresi (32,8%; 44% ragazze e 19,7% ragazzi), quindi perché non si ha tempo di uscire a causa di esigenze di studio (30,0%), altrimenti per depressione (14,9%), perché non si trovano interessanti le proprie conoscenze (14,5%) o perché si è vittima di bullismo (10,7%).

Durante l’isolamento, il 40,7% di questi adolescenti ha comunicato online con gli amici analogamente a prima del ritiro sociale. Hanno invece comunicato meno o molto meno rispetto a prima dell’isolamento attraverso le connessioni virtuali il 35,6% di loro. Del problema dell’isolamento si preoccupano maggiormente le madri (26,6%), quindi gli amici (20,5%) e i padri (19,2%). Mentre i genitori più istruiti hanno affrontato con maggiore frequenza il problema, gli insegnanti scolastici intervenuti sono solo il 2%.

Il 57,3% del campione non ha mai avuto pensieri suicidi. Il 22,2% una sola volta, il 13,0% ogni tanto, il 5,8% spesso e l’1,7% li ha sempre. Tale frequenza è più alta tra le ragazze (non hanno mai avuto tali ideazioni il 65,2% dei ragazzi e il 47,1% delle ragazze), chi ha un background migratorio (non ne hanno mai avuti il 58,2% degli italiani e il 49,2% degli stranieri) e chi ha uno status economico familiare basso (esenti da questo problema il 61,6% di chi lo ha alto e il 46,1% di chi lo ha basso).

Stereotipi e condizionamenti sociali

Studenti e studentesse presentano un’adesione alta agli stereotipi di genere nel 17,8% dei casi (4,0% ragazze e 28,0% ragazzi), media nel 44,5% (36,1% ragazze e 51,0% ragazzi), bassa nel 36,6% (58,0% ragazze e 20,4% ragazzi) e assente nell’1,1%. Ci si riferisce qui ad opinioni riguardanti il rapporto tra uomini e donne che implicano una subalternità delle seconde sui primi sulla base della credenza nell’esistenza di ruoli sociali “naturali” di genere che assegnano primariamente all’uomo i compiti di comando, potere e produzione di reddito mentre alla donna in particolare gli oneri relativi alla cura e all’assistenza in particolare domestica. Il livello medio-alto di tale stereotipia si rintraccia maggiormente negli istituti tecnici (75,1% contro il 51,4% nei licei e il 66,1% nei professionali), tra chi ha un background migratorio (70,8% contro il 61,3% degli italiani) e tra chi ha uno status culturale familiare basso (71,1% contro il 52,4% di chi lo ha alto).

Presenta un livello elevato di adesione agli stereotipi sui migranti il 23,1% degli intervistati (27,6% maschi; 17,1% femmine). Si tratta di atteggiamenti che connotano in modo aprioristicamente negativo chi migra per ragioni economiche, politiche, demografiche o ambientali. Il 35,4% mostra un’adesione media a questi stereotipi, mentre bassa il 38,1%. Solo il 3,4% del campione risulta completamente esente da tali condizionamenti. Questa stereotipia è presente in modo più marcato negli istituti tecnici e professionali (rispettivamente 28,8% e 26,3%, contro il 17,6% nei licei) e tra chi possiede uno status culturale familiare basso (27,2% contro il 17,4% di chi lo ha alto).

Il 32,1% del campione manifesta un atteggiamento omotransfobico (46,7% maschi e 12,7% femmine). Ha invece un’adesione media a questi stereotipi il 21,1% di questi giovani, bassa il 28,2% mentre solo due adolescenti su dieci sono estranei a queste idee. L’adesione elevata a stereotipi omotransfobici è meno diffusa nei licei (24,6%) rispetto a chi frequenta istituti tecnici (43,3%) e professionali (30,6%). È inoltre più frequente tra chi ha un background migratorio (42,6% contro il 30,9% degli italiani) e tra chi possiede uno status culturale familiare basso (36,5% contro il 27,6% di chi lo ha alto).

Sempre relativamente a stereotipi, in questo caso però derivanti da riflessi di consumi online, è stato osservato che il 14,7% di questi adolescenti fruisce tutti i giorni di contenuti multimediali pornografici, il 15,3% due o tre volte a settimana, il 25,8% tra una volta a settimana e una o due volte al mese mentre solo il 44,2% è estraneo a questo uso. Si tratta di un consumo iniziato da più di tre anni nel 29% dei casi (ovvero in media a circa 11 anni), mentre il 38,3% accede a questi contenuti da almeno due anni e il 32,7% da un anno o anche meno. Tale consumo genera effetti di rinforzo circa l’esistenza di ruoli maschili e femminili anche nei rapporti sessuali. È infatti dell’avviso che sia l’uomo a dover dominare il rapporto sessuale il 22,7% del campione (29,1% studenti e 14,3% studentesse), mentre ad attribuire questo ruolo alla donna è solo il 3,0% si studenti e studentesse. Per il restante 50,6% non vi è invece alcuna differenza, mentre il 23,7% ritiene che nessuno debba mai dominare.

Comportamenti antisociali e consumo di alcool

I problemi maggiormente ricorrenti nelle scuole (molto o abbastanza) riguardano innanzitutto l’omofobia (39%) e la transfobia (36,2%). A questi seguono il bullismo (29,8%), il razzismo (28%), il cyberbullismo (20,8%), il sessismo (17,6%), la dating violence (violenza nelle relazioni affettive adolescenziali) (10,7%) e il sexting indesiderato (9,6%). Studenti e studentesse trovano che sia assolutamente intollerabile in particolare la dating violence (84,5%) e a seguire il sessismo (83,7%), il sexting indesiderato (82,4%), il cyberbullismo (77%), il razzismo (73,8%), il bullismo (69,4%), la transfobia (61,4%) e l’omofobia (60,7%). Si ritiene difficile da giudicare se l’azione non viene almeno contestualizzata (dipende dalla situazione) l’omofobia per il 27,5% di questi adolescenti, la transfobia per il 26,5% e il bullismo per il 26,7%. La transfobia e l’omofobia sono invece ritenuti modi di essere che vanno rispettati rispettivamente nel 12,2% (5,4% ragazze e 17,3% ragazzi) e nell’11,8% (5,8% ragazze e 16,4% ragazzi) dei casi.

Le vittime di bullismo scolastico sono il 53,5% del totale (64,0% ragazze e 45,4% ragazzi). Le vittime e gli attori di cyberbullismo, così come le vittime di adescamento online, sono stati suddivise in occasionali (chi è stato coinvolto nei fenomeni almeno una volta) e abituali (chi è stato coinvolto nei fenomeni sempre o spesso). Studentesse e studenti attori occasionali di cyberbullismo sono il 90,6%. Le vittime occasionali di cyberbullismo sono invece il 76,2% di questi adolescenti (80,6% ragazze e 72,9% ragazzi). Studentesse e studenti attori abituali di cyberbullismo sono pari al 48,0%, mentre le vittime abituali di cyberbullismo sono il 22,9% (28,9% ragazze, 18,0% ragazzi). Il 45,9% (59,3% ragazze, 35,6% ragazzi) di questi giovani sono vittime occasionali di adescamento online da parte di adulti sconosciuti. Vittime abituali di tale adescamento si ritrovano nel 15,3% dei casi (21,0% ragazze e 10,7% ragazzi). Gli adolescenti che al contempo sono sia attori che vittime occasionali di cyberbullismo sono il 72,0% del campione (75,1% ragazze e 69,6% ragazzi). Infine, studenti e studentesse sia attori che vittime abituali di cyberbullismo sono il 15,4% del totale.

Il consumo di alcolici e superalcolici è decisamente diffuso a questa età e coinvolge rispettivamente il 75,8% e il 50,3% dei pari degli studenti e delle studentesse intervistate. Viene indicato come intenso fruitore di alcolici come birra e vino il 16,5% di questi adolescenti e di superalcolici l’11%, mentre non fa per niente uso di alcolici il 49,7% e di superalcolici il 24,1%.

Relativamente all’abuso di alcolici, anche conosciuto come binge drinking, si ubriacano una volta al mese il 9,6% dei giovani di questa età, più volte al mese il 7%, una volta a settimana il 5,7%, più volte a settimana il 3,3% e ogni qual volta i giovani si incontrano l’1,8%. Quasi mai si ubriaca il 22,3% di questi adolescenti, mentre mai la metà (50,2%). (aise)